Wintersemester 2025/26

Visuelle Authentizität

BA-Seminar und Übung

mo 15.00-16.30 h Seminar, 16.45-18.15 h Übung

"Authenticus" (lat.) heißt verbürgt, eigenhändig - etwa durch eine Unterschrift: Authentitzität ist immer schon medial. Was sind heute Garanten der Authentizität eines Bilds? Wie verhalten sich das Wissen von der technischen Herstellung, Gefühle und Wahrheitsbeweise zueinander, um Authentizität zu produzieren? In ihr kommen das Wissen um Quellen Gemachtheit der Bilder, die Nachvollziehbarkeit der Übertragungswege und der emotionale Eindruck zusammen. "Echtheit" kann bestimmten Relationen zugeschrieben werden (Waßmann 2024). Konnte man für die analoge Fotografie noch von bestimmten Merkmalen im Bild selbst auf die ihnen zuschreibbare Authentizität sprechen, so sind für bewegte, digitale, vernetzte Medien komplexere Wahrnehmungsmuster im Einsatz. In Formen der Selbstdokumentation, Testimonial Images, Handyvideos oder nichtintentionaler Aufnahmen finden sich verschiedene Relationalitäten.

– Die Übung "Visuelle Authentizität" analysiert entsprechende Film- und Videoformate. Seminar und Übung sind zusammen zu belegen.

Magic Lantern – Koloniale Fotografie und ein Braunschweiger Archiv

MA-Seminar

di 11.30 h

Man kann nicht richtig hinsehen, aber Wegsehen ist auch keine Lösung. Wie umgehen mit den kolonialen Bildern in unseren Archiven? Kann man ihnen Gegengeschichten entlocken, welchen Stellenwert hätten aufklärerische oder kriminalistische Blicke, kann man mit ihnen spekulativen Fiktionen beginnen (Hartman) oder forensischen Erzählungen (Huffschmidt)? Im Seminar soll es um die Glasplattennegative des Braunschweiger Fotografen Hermann Schlüter gehen, die er 1896-1901 in der deutschen Kolonie "Deutsch-Südwest" im heutigen Namibia gemacht und in damals sehr populären Lichtbildvorträgen (mit der "Magic Latern") gezeigt hat. Jetzt liegen sie im Archiv des Landesmuseums. Wir lesen Texte rund um die Geschichte und Lesbarkeit solcher Fotografien, gehen zusammen ins Archiv und sprechen über Ausstellbarkeit, kuratorische Konzepte, andere Beispiele für den Umgang mit solchen Negativen.

Likes. Kontrolliertheiten auf sozialen Plattformen

BA-Seminar

di. 16.45-18.15 h

Seit Onlinekommunikation auf kommerziellen Plattformen stattfindet, sind Konzepte wie Privatheit, freie Meinungsäußerung oder verletzende Rede unter neuen Bedingungen zu betrachten. Die Kraft der Selbstermächtigung in selbst gewählten Gemeinschaften, individueller Selbstausdruck und revolutionäre Möglichkeiten für Widerstandsbewegungen werden erkauft mit einer Anpassung an bestimmte Plattformformate, der Aufgabe der eigenen juristischen und emotionalen Datenhoheit und -sicherheit und dem Risiko des Überwachtwerdens. Kontrolle und Selbstkontrolle stehen unter neuen Vorzeichen. Aktuell wird nicht nur durch die politische Anpassung der größten Tech-Konzerne an Trumps Ideologie und Dekrete deutlich, wie prekär die gefühlte Freiheit in Social Media ist, sondern auch durch Funktionalisierungen der Plattformen durch die extreme Rechte. Der Begriff der "Faschisierung" versucht, diesen Tendenzen auf die Spur zu kommen. In diesem Lektüreseminar lesen wir gemeinsam Texte, die diese Verwicklungen analysieren.

*Teilnahmebedingungen*:

Aktive Teilnahme bei den Textbesprechungen.. In diesem Seminar gibt es keine Referate, wir lesen gemeinsam auf Papier: No screens (keine Laptops, Pads, Mobilgeräte). Die Teilnahme am Workshop "Faschisierung und Medialität" am 10. und 11. Dezember 2025 ist verpflichtend. Der Workshop ist Teil eines gemeinsamen Themenschwerpunkts im Institut für Medienwissenschaft. >> Programm, >> Abstracts

---

Sommersemester 2025

Embodiment. Roboter und KI

BA-Seminar, Mo., 15.00-16.30 und 16.45-18.15 h, 301/12

Was Menschen können, können auch Maschinen - mechanische Arbeit, Musik oder Rechnen, das Aufzeichnen und Beobachten, und zuletzt auch das autonome Lernen. Menschliche Fähigkeiten werden ausgelagert, und das bedeutet widersprüchliche Dinge: Die 'Krone der Schöpfung' verfügt über ihre Artefakte wie über Diener – aber gleichzeitig wackelt die menschliche Einzigartigkeit – und: etwas Menschenähnliches kommt dem Menschen unheimlich entgegen... Um sich das auszudenken, werden Figuren und Narrative erfunden, die als Automaten und Androide, als Roboter und Cyborg-Mischformen, in abstrakten Intelligenzen mit beliebig wählbarer äußerer Hülle verhandeln, was in dieser Geschichte unheimlich oder begehrenswert ist. Die Doppelgänger, Monster, Spiegelungen, Knechte oder neuen Herrscher zeigen aber auch, wie mechanisch, automatisch und technoid der Mensch selbst beschrieben werden kann. Roboter und Androide sollen nicht zu sehr Menschen gleichen, ein "uncanny valley" soll vermieden und eine deutliche Erkennbarkeit der künstlichen Wesen garantiert werden. Nach fiktiven Animationen künstlicher Körper durch Elektrizität folgen im 20. Jahrhundert Figuren, die inspiriert sind durch Kybernetik, Atommutationen oder Gentechnologien. Aber die in die Technologien veräußerten Fähigkeiten benötigen immer weniger eine humanoide Form. Die digitalen Formen werden fließend, und die Künstlichen Intelligenzen des 21. Jahrhunderts brauchen eigentlich keine eigenen Körper mehr, um wirksam zu werden – welche neuen Bilder und Narrative entstehen für die neuen Intelligenzen? Nach einem Blick in das "Goldene Zeitalter der Automaten" beschäftigt sich das Seminar mit theoretischen Texten und filmischen Visualisierungen dieser Figuren. – Die gleichnamige Übung im Anschluss behandelt Science Fiction-Filme und andere visuelle Beispielen. Seminar und Übung sind zusammen zu belegen.

---

Zirkulation. Geld und Medien

MA-Seminar, Di., 11.30-13.00 h, 01/312

Wie passt "Geld" in die Medienwissenschaft? In diesem Seminar geht es nicht um die Finanzierung von Medienindustrien, sondern um das Mediale des Geldes, um den Status von Geld zwischen Zeichen und materieller Wirksamkeit. Die Gabe und das Gespenst, die Ware und der Wert, Kapital und Repräsentation, Narrative vom ursprünglichen Tausch, Schuld und Schulden weisen Finanzökonomien als immer auch medienkulturelle Angelegenheiten aus. Geld als "leeres Äquivalent", die Erfindung der Null in Geld- und Malereigeschichte oder Hartmut Winklers Analyse der Zirkulation für eine Medienökonomie sollen das Spekulative, die Wette, das Undenkbare in den Transformationen greifbar machen. Nicht nur die alte Ware ist, mit Marx, ein "vertracktes Ding" voller Mucken, sondern auch Wertschöpfungsformen durch immaterielle Arbeit auf digitalen Plattformen und Affektökonomien sind auf neue Weisen vertrackt.

--

Ökofiktion (mit Prof. Dr. Ursula Ströbele, Kunstwissenschaft)

BA-Seminar, Di., 16.45-18.15 h, Raum 01/320b

Angesichts ökologischer planetarer Krisen fragen wir nach aktuellen Möglichkeitsentwürfen in Kunst und Medien. Hier bieten artifizielle Ökosysteme und spekulative Naturentwürfe die Möglichkeit, neue, planetarische Welten zu imaginieren und zu visualisieren. Utopische Visionen alternativer Ordnungen und fluide Klassifizierungen gehören ebenso dazu wie hybride, ungewöhnliche Verflechtungen von Natur und Technologie. In den Literaturwissenschaften ist Ecofiction ein etablierter Terminus, der ökologische Vorstellungswelten jenseits anthropozentrischer Perspektiven verhandelt, Natur mit einer eigenen narrativenAgency versieht, d.h. nicht mehr Spiegel der Emotionen literarischer Protagonisten ist. Seine Vorläufer stammen aus den Gattungen der Science-Fiction, Nature Writing und dem Pastoralen. Übertragen auf die Bildenden Künste und die Medien stellt sich die Frage nach einem adäquaten Umgang mit anthropozentrisch (menschlich) figurierten Begriffen und ihren Bildern. Tragen Allegorien, Metaphern und Fabeln dazu bei, die obsolete Trennung von Natur und Mensch poröser zu gestalten und Allianzen zu stärken? Im Seminar wollen wir der zentralen Frage nachgehen, inwiefern Ökofiktion spekulative Zukunftsentwürfe potentieller Welten entfaltet und diese als Strategie künstlerischen und medialen Engagements in der Gegenwart agiert und ob trotz fortschreitendem Klimawandel und Artensterben eine Abkehr vom dystopischen, die Menschheit ins Zentrum rückenden Narrativ des Anthropozäns durch ökofiktive Strategien zugunsten positiver, Hoffnung versprechender, aber auch spielerischer Narrative zu finden ist. Neben Lektüresitzungen und Werkbesprechungen u.a. zu den Themenfeldern Speculative writing/critical fabulation, Afrofuturismus, Worlding, Storytelling und Ökofeminismus sowie externen Gastbeiträgen ist das Verfassen eigener Texte sowie deren Vorstellung im Plenum vorgesehen. – Teilnahmebedingung: regelmäßige Teilnahme sowie entweder ein Referat oder die Präsentation eines eigenen essayistischen Kurztextes.

- Mit Gastvorträgen von Susanne Witzgall und Michael Klipphahn-Karge.

--

Leni Riefenstahl und faschistische Ästhetik

BA, Di. 13.15-14.45 h, Raum 01/320b

Was kennzeichnet die Bildsprachen des Faschismus? Wie hat der deutsche Nationalsozialismus an Natürlichkeitsvorstellungen, Körperkultur und Ordnungsphantasien angeknüpft, um Ideale von Reinrassigkeit und Herrschaft zu visualisieren? Insbesondere die Filme von Leni Riefenstahl sind für diese Fragen heiß diskutiert worden. Der Bergfilm, der Tanz, das Sportfest standen ihren NS-Parteitagsverfilmungen Pate (1933/34). Wir betrachten ihre Naturbilder, Magie und Heroismus in "Das Blaue Licht" (1932), die überhöhten Körper und technischen Innovationen in "Olympia" (1938), Körperformationen in Tanz und Militär. Geframed wird der Blick auf den Faschismus der 1930er Jahre durch die Diskurse um "Ästhetik und/oder Faschismus" und die Versuche Riefenstahls, sich nach 1945 als schuldlose Künstlerin zu inszenieren, wofür sie breite, auch internationale Unterstützung gewann, wie der aktuelle Dokumentarfilm von Andres Veiel zeigt. Im letzten Teil des Seminars diskutieren wir die (post)digitalen Medienstrategien der Neuen Rechten, Affektpolitiken, Popkultur und Meme wars.

------------------------------

Wintersemester 2024/25

Vika Kirchenbauer und Ulrike Bergermann:

Inconvenience. Infrastrukturen, Affekte, Verbindungen

mit Lauren Berlant

Mo. 16.45-19.45 h, 2wöchentlich, Termine: 14.10., 28.10., 18.11., 25.11., 09.12.2024, 06.01., 20.01.2025

BA SE Vertiefung Medientheorie, Raum 05/210

Affekte sind nicht nur Reaktionen auf Reize aus der Welt. Sie sind Ausdruck des In-Beziehung-Seins, des Affiziertwerdens. Gefühle sind in dieser Hinsicht politisch, sozial, und eben nicht individuell, sondern ein Element kommunikativer und medialer Gefüge. Wie sind wir zusammen und mit den Dingen? Lauren Berlant hat zuletzt einen Aspekt besonders hervorgehoben: Die Inconvenience, die Unannehmlichkeit benennt die Tatsache, dass die anderen ebenso notwendig wie zu nahe sind, dass wir in einer Verbundenheit zueinander stehen, die wir nicht beherrschen, die lästig sein kann, aber die wir doch suchen. Inconvenience charakterisiert die Membran zwischen der Rezeptivität der Beteiligten im relationalen Netz und ihren Respondent*innen, ihre attachments (dt. Bindungen). Cruel Optimism, so ein weiterer Titel eines zentralen Buchs von Berlant, bezeichnet unsere Bezugnahme und Anhänglichkeit auch an Situationen und Wünsche, die uns schaden. Eine Beziehung des grausamen Optimismus, so Berlant, liegt vor, wenn etwas, das man begehrt, tatsächlich ein Hindernis für das eigene Wohlergehen ist. Berlant untersucht diese Verbindungen und queeren Infrastrukturen immer wieder mit Verweisen auf künstlerische Arbeiten wie Videos und Filme. Das gemeinsame Seminar aus dem BA Medienwissenschaft und dem Institut für FREIE KUNST geht den Arten der Verbundenheit nach und steht Studierenden aller Studiengänge offen.

Immediacy

MA-Seminar, Di 11.30-13.00 h (312)

Das Versprechen von Unmittelbarkeit ist im englischen Wort immediacy noch sichtbarer an Medialität gebunden als im Verweis auf die "Vermittlung" im deutschen Wort – ein Versprechen, das nie einzuholen ist und dennoch anhaltend wirksam. Im Buch "Immediacy, or The Style of Too Late Capitalism" kritisiert Anna Kornbluh (2023) diese Phantasie: "Immediacy crushes mediation. It is what it is. Self-identity without representation, ferment with 'no words.' The prefix 'im-' connotes that negation—in the middle without intermediary, #NoFilter—as well as a prepositionality: the inness or onness of immersion, intensity, and identity. An estate of direct presence, always on, continuous, abundant, sui generis. Immediacy’s pulsing effulgence purveys itself as spontaneous and free, pure vibe. Let it flow, let it flow! But in this imperative lies a grind." Es sind spezifische ästhetische, narrative oder partizipative Elemente, die die Minimierung von Übersetzung anzeigen. Nach zentralen Texten zur Im/Medialität und Remediation zeigen sich die Minimierungen in autofiktionalen Formaten, Live-Genres, Jetztzeiten, Touchscreens, GoPros oder Alltagsdokumentationen auf TikTok.

Gender Media Trouble

di 16.45- 18.15 h Seminar, 18.30-20 h Übung

BA , SE+UE Vertiefung Medientheorie

Das Seminar diskutiert Weisen der Subjektivierung, der Repräsentation und der Performativität von Geschlecht, auch im Queeren Kino und Trans Studies, Männlichkeit und Klassenpolitik, Popfeminismus und gegenderten Praktiken auf Social Media. Nach der Kritik des Schwarzen Feminismus haben sich die Gender Studies Intersektionalität zum Ziel gesetzt – auch die Praxis zeigt aktuell verstärkt verschiedene sich überlagernde Diskriminierungsdimensionen z.B. rassifizierter und gender nichtkonformer Menschen. Wie steht es um das Paradox der Sichtbarkeit, das mit größerer Sichtbarkeit und erweiterten Rechten Marginalisierter gleichzeitig eine Welle von Repressionen, Hate speech online, Fake Porn und Femizide verzeichnet? - Mit einem Gastvortrag und einem Filmscreening zu "The role of women and gender issues in the Arab Spring uprisings" von Orwa Eyade.

Die Übung analysiert Filme und weiteres Material im Zusammenhang mit der jeweiligen Seminarsitzung. Übung und Seminar sind zusammen zu belegen.

***

Sommersemester 2024

Klimabilder

MA-Seminar, mo 15:00-16:30 h

Die vielen Bildtypen, die für die Klimakrise Verwendung finden, stehen zwischen Komplexität und Dringlichkeit. Sie müssen verständlich sein, um viele zu erreichen, zu informieren und zu ermächtigen, und sie müssen wissenschaftliche Erkenntnisse fassen, die hochkomplex und medientechnisch nicht direkt verständlich sind. So treffen Vorläufer in der Wissenschaftsgeschichte, technologische Übersetzungsmodi und digitale Messungen im globalen Maßstab auf Populärkultur, Affektkino, massenmediale Aufbreitung sowie künstlerische Umsetzungen. Das Seminar beobachtet die verschiedenen Visualisierungen in ihren historischen und in ihren aktuellen, sich überlagernden Dimensionen.

Mit einem Gastvortrag von Esther Ruelfs, Kuratorin und Leiterin der Sammlung Fotografie und Neue Medien am MKG Hamburg, zum Ausstellungsprojekt "Mining Photography" (10.06.24).

Schwarz und weiß – Mediale Konstruktionen

BA-Seminar, mo 16:45-18:15 h

"Rasse" ist keine biologische Tatsache, sondern eine wirkungsmächtige Konstruktion. Wahrnehmung und Kommunikationsweisen, Wissensformen und Machtgefüge sind davon geprägt - wir sprechen von "race" oder von Rassifizierung, um diese Realität und ihre fiktionale Macht zu benennen. Diese Prozesse sind mediale. Wer wie Schwarz oder weiß, of color, migrantisch oder anders sei, ist sowohl in der Entstehung der Kategorien als auch im gegenwärtigen Umgang mit ihnen medienbestimmt. Das Seminar verfolgt an vielen Beispielen, wie effektiv, aber auch widersprüchlich sich Bildsprachen herausgebildet haben, welche Filter in Linsen und Narrativen stecken, welche 'Bilder' in Sounds stecken, in Daten und Algorithmen.

Dispositive und Netze – Figuren der Medientheorie

MA-Seminar, di 11:30-13:00 h

Auf Verknüpfungen zu achten ist produktiver als nur einen Knotenpunkt, ein Gerät, ein Einzelmedium in den Blick zu nehmen - das ist die Prämisse, mit der Konzepte wie "Dispositive", Netzwerktheorie, Aktanten und Agenturen, Gefüge und Assemblagen in die Medientheorie und Medienanalyse aufgenommen wurden. Vor dem Hintergrund von Postmoderne, Dekonstruktion, Foucaults Diskurs-Begriff und den Kontrollgesellschaften, Selbsttechnologien und verteilten Regierungsformen Deleuzes und Guattaris wurden STS/Wissenschaftsforschung bzw. die ANT/Akteur-Netzwerk-Theorie auch aus medientheoretischer Sicht lesbar, und das Ineinandergreifen von Infrastrukturen und Transmissionen kam zur Einzelmedienforschung: Statt um Medien geht es um Mediatisierungen. Im Seminar lesen wir zentrale Texte zu einzelnen Begriffen mit einem Schwerpunkt auf ANT und neuere Übertragungen auf die Rolle von Medien in Gefügen - oder eher: auf Gefüge als Medien, bis in die "Qualculations" aus Einkaufswägen und Menschen, in Bildapparaturen, Geschmacksübungen oder Protokollpraktiken.

KI – Geschichte und Gebrauch

BA-Seminar, di 15:00-16:30 h

"Künstliche Intelligenz" ist Teil zahlreicher alltäglicher Anwendungen, ein Sammelbegriff für einzelne Programme, aber auch für ein ganzes Konzept, dessen Grundlagen ein Jahrhundert und länger zurückreichen. Im Seminar geht es um die Vorgeschichte dieser "Operationalisierung des Geistes" und die Vorstellung seiner Automatisierung, um alte und neue Imaginationen von "Denken", an die die neuen Technologien anknüpfen. Nach dem Streit um "Weapons of Math Destruction" (Cathy O'Neill), der ethische Fragen nach den Gründen für Diskriminierung durch KI aufwarf, wollte nun die Initiative Open AI einen offenen, demokratischen Zugang zu KI bereitstellen. Wie steht es um Kommerzialisierung und Kontrolle, Urheberrechte und Kreativität?

Critical Computing. Eine Übung zum Workshop

zusammen mit Irina Raskin

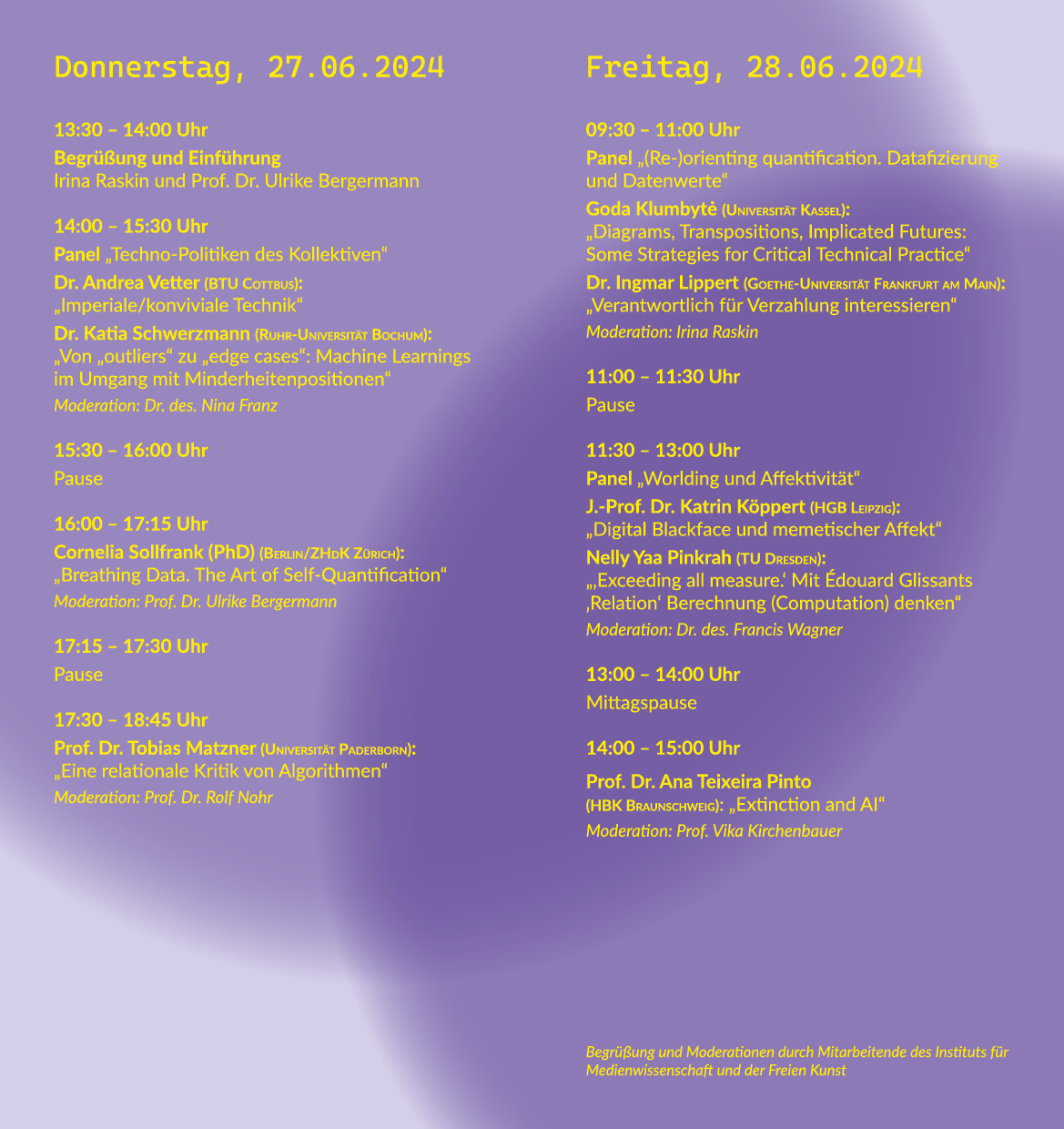

BA-Übung, di 16:45-18.15 h, wechselnde Termine, und 27./28.06.2024

Komputation – das Berechnen durch Algorithmisierung – ist die Voraussetzung dafür, dass Computernetzwerke funktionieren und Daten fließen. Aber Komputation ist auch ein Beziehungsgefüge, das mehr tut als zu klassifizieren und zu formalisieren, zu berechnen und dann abzuarbeiten. Wir sehen ihre Effekte heute in digitalen Infrastrukturen, Plattformen Sozialer Medien und Programmverbünden mit Künstlicher Intelligenz, und dort zeichnen sich asymmetrische Machtverhältnisse ab, die entlang klassierender, rassifizierender und vergeschlechtender Achsen der Ungleichheit entstehen. Wie wirken Affekte, Begehren und Fiktionen mit in den Transmissionen der soziotechnischen Gefüge? Welche extraktiven Logiken stellen den Flow erst sicher, und wie zirkuliert Ungerechtigkeit?

Unter dem Titel der „Kritischen Komputation“ beschäftigen wir uns in der Übung mit Ansätzen aus Theorie und Praxis, die nach den Politiken von Komputation fragen und in diese forschend oder künstlerisch intervenieren. Den Abschluss der Übung bietet ein anderthalb-tägiger Workshop u.a. mit Jun.Prof. Dr. Katrin Köppert (Leipzig), Dr. Ingmar Lippert (Frankfurt am Main), Prof. Dr. Tobias Matzner (Paderborn) und der Künstlerin Cornelia Sollfrank (Berlin). Der Workshop bringt Analysen verschiedener Praktiken zusammen, die sich mit, durch und für Komputation vollziehen, und die es erlauben, „kritisch-generative“ (Helen Verran) Theorien zu entwickeln – d.h. an der (Um)Gestaltung von Beziehungen mitzuwirken, die für weniger gewalttätige Formen des Zusammenlebens und Sterbens verantwortlich sein können. In der Übung werden uns auf den Workshop vorbereiten und die Arbeiten der Beitragenden gemeinsam diskutieren.

Termine: 09.04.2024, 23.04.24, 07.05.24, 28.05.24, 11.06.24, dazu der Workshop am 27. und 28.06.2024; Abschlusssitzung am 02.07.2024. > Abstracts zu den Vorträgen

Es empfiehlt sich, die Übung in Kombination mit dem Seminar „Counter Counting!? Zur Kritik gegenwärtiger Kulturen der Komputation“ von Irina Raskin oder auch dem Seminar „KI: Geschichte und Gebrauch“ von Prof. Dr. Ulrike Bergermann zu belegen.